“..crioulo não entra no MAM, isto é rascismo.”

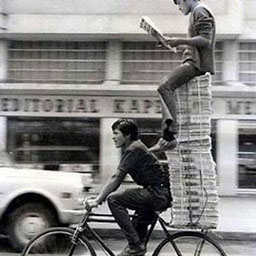

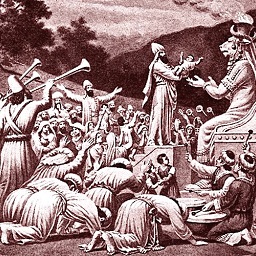

Para Opinião 65, Hélio Oiticica preparou uma espécie de “parangolé coletivo” (termo de Frederico Morais), levando ao Museu de Arte Moderna diversos passistas da Escola de Samba da Mangueira que “vestiam” suas “capas” e “estandartes” como se fossem adereços carnavalescos. Rubens Gerchman assim descreveu o acontecimento:

Foi a primeira vez que o povo entrou no museu. Ninguém sabia se Oiticia era gênio ou louco e, de repente, eu o vi e fiquei maravilhado. Ele entrou pelo museu adentro com o pessoal da Mangueira e fomos atrás. Quiseram expulsá-lo, ele respondeu com palavrões, gritando para todo o mundo ouvir: “É isso mesmo, crioulo não entra no MAM, isto é rascismo.” E foi ficando exaltado. Expulso, ele foi se apresentar nos jardins, trazendo consigo a multidão que se acotovelava entre os quatros.*

Como se vê, em Oiticica, a crítica aos mecanismos de consagração institucional ultrapassou, nos Parangolés, o campo da retórica para se tornar demonstração, numa estratégia poética que afinal deu visibilidade aos limites, normalmente invisíveis, que separam o “popular” do “erudito”, o “morro” do “museu”, o “atraso” da “vanguarda”. Além disso, também cumpre ter em conta que a dita “participação do espectador” implicou na inserção do “tempo” no universo tradicionalmente “espacial” das artes plásticas – o que, aliás, consistiu numa das características gerais da arte de vanguarda dos anos 1960 e 1970.

E sobre os Parangolés: “..tensionou a própria ideia de “obra de arte”, tradicionalmente definida como um objeto único, contemplativo e capaz de expressar a potência formativa de um sujeito criador. Em linhas gerais, os Parangolés são simplesmente capas coloridas destinadas ao uso ostensivo do corpo. Nesses casos, contudo, a proposição artística só se efetiva, de acordo com seu autor, se aquele que “veste” os Parangolés estiver disposto, no ato de vesti-los, a experimentar o espaço construído pela própria ação. O estímulo à fantasia, assim, não resulta num objeto, mas na experiência de uma proposição, o que evidentemente se opõe à comercialização do mercado e à institucionalização dos museus, da mesma forma que impulsiona o homem – enquanto corpo e consenso – à condição de elemento “figurado” no espaço que lhe envolve.”(p.62)

*Rubens Gerchman apud MORAIS, Frederico. Anos 1960: a volta à figura: marcos históricos. São Paulo: Instituto Cultural Itaú, 1944, p. 282.

Em.: Arte e contestação – Artur Freitas, 2013, p.60-63.